在东莞市石碣镇刘屋村的十几栋出租屋里,租户如日常一样,结束一天繁忙的工作后,回到自己的一方小天地歇息。而在出租屋内,一组组蓝色的结构监测传感器正在对房屋的地面沉降、受力状态、形变程度等各项指标进行着紧密监测

这便是由我校广东省城市生命工程智慧防灾与应急技术重点实验室(以下简称实验室)研发的天空地一体化老旧房屋安全智慧监测系统。一旦监测到振动频率异常或倾斜角度偏离等问题,这些监测设备就会自动发出警报,提醒相关人员处置险情。“从报警到信息传至实验室,所需要的时间预估不超过1分钟。”实验室团队成员邸博说道。

随着我国城镇化的快速发展,城乡房屋保有量逐年增加,量大面广,情况复杂,其中自建房安全隐患问题尤为突出。“以东莞市为例,全市住宅用房约160万栋,老城区及农村自建房就有约130万栋,覆盖了22个镇街。时间越长,这些自建房存在的安全隐患风险就越大。”团队成员潘兆东介绍了前期对东莞自建房调研的基本情况。

长期以来,各地的自建房安全管理基础薄弱,坍塌和火灾事故时有发生。因此,自建房安全监测预警不仅直接关系到居民的生命财产安全和居住质量,还对社会的稳定、政府的管理和环境的保护具有深远的影响。“构建精确的自建房常态化安全监测体系,帮助提升自建房防灾技术水平和应急救援快速决策能力,对保障自建房的安全运维非常有必要。”团队成员李家叶说道。

自建房安全监测预警研究早年就已经在国内外多个地区开展,但早期研究主要集中在传感器技术的应用、结构健康监测模型的建立以及应急响应机制的设计等方面。然而,这些系统普遍存在数据采集精度不高、覆盖范围有限、缺乏智能化分析和实时预警等问题。

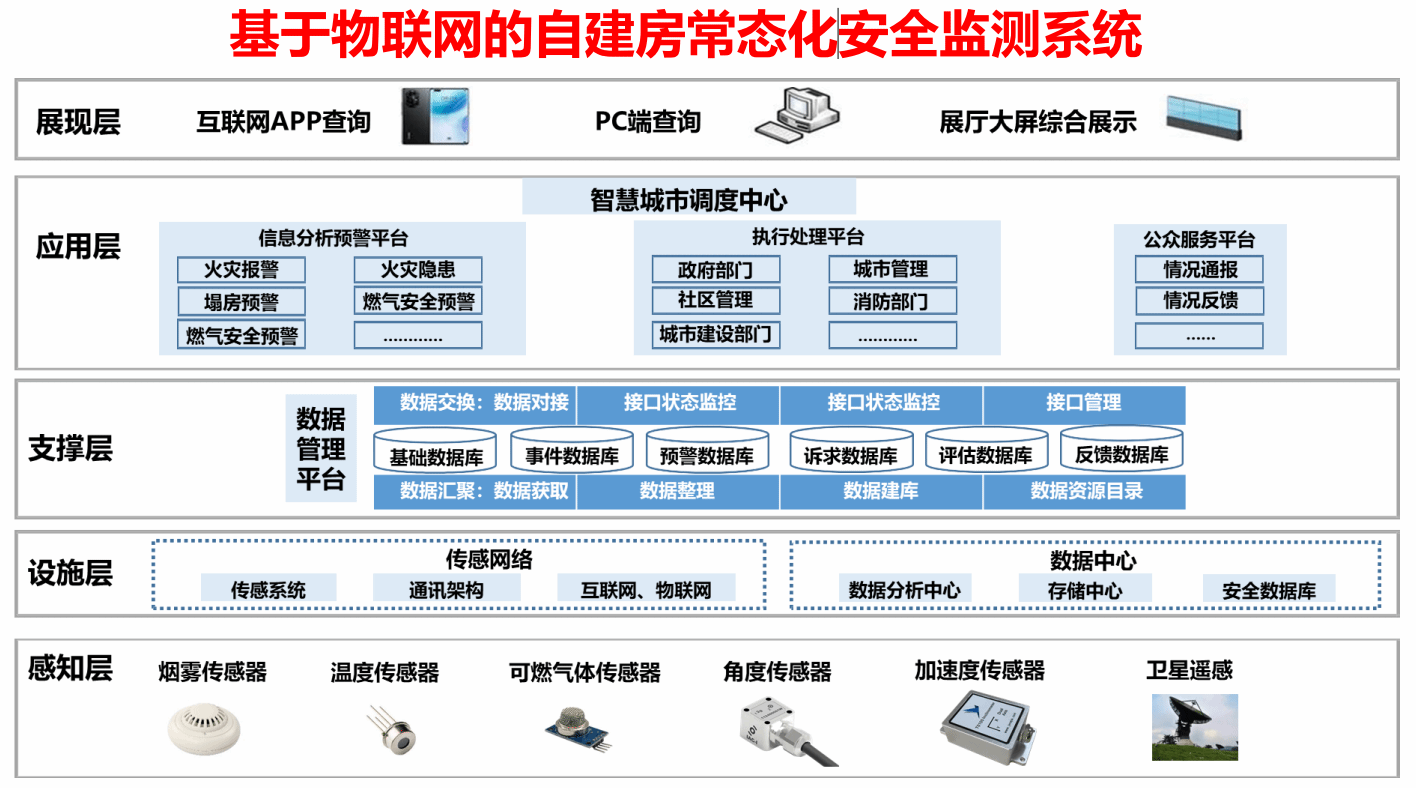

为了解决上述问题,实验室团队致力于通过多维度多模块收集数据的方式,研发基于大数据和人工智能的自建房结构倒塌抗力及风险评估技术。天空地一体化老旧房屋安全智慧监测系统(以下简称系统)可以通过集成物联网传感网络、卫星遥感技术和无人机巡检等多种手段,实现了对房屋沉降、裂缝扩展等风险的实时感知与动态分析。邸博表示,“相比传统单一传感器的数据采集方式,这种多源数据融合的方法能够更全面地反映房屋的整体健康状况。”

团队在石碣镇刘屋村自建房采集数据

系统由“天”+“空”+“地”三个维度构成。在“天”维度上,系统充分运用实验室已有的研发资源和硬件优势,依托学校自建的卫星地面站,结合卫星遥感(光学变化检测及星载InSAR毫米级变形监测)技术,获取地表沉降、变形等数据,及早发现老旧房屋区域潜在的安全风险。

在“空”维度上,系统采用无人机倾斜摄影与计算视觉技术,搭载热成像与可见光摄像头,拍摄监测建筑群体并定期扫描房屋表面裂缝、渗水区域,构建房屋及周边环境的高精度三维模型,获取建筑物的变形沉降、表观病害、几何尺寸等数据,并采用大数据与深度学习AI方法,实现自建房安全监测与预警评估。

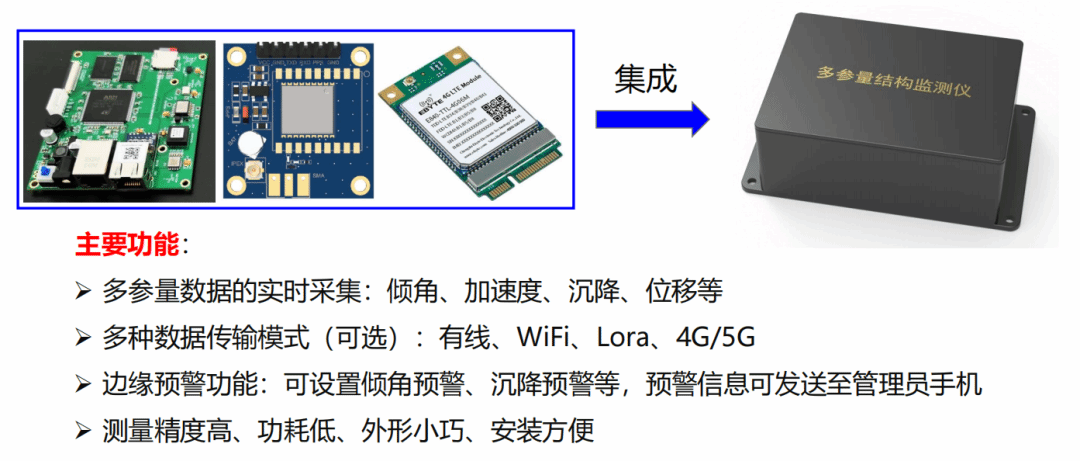

而在“地”维度上,系统则聚焦代表性房屋单体,一方面采用自主研发的结构防倒塌监测盒,获取单体房屋沉降、整体倾斜、墙体裂缝等数据,实现建筑单体防倒塌性能精确评估,同时标定卫星遥感和无人机视觉数据;另一方面采用烟雾、燃气、温度等低成本物联网传感器,搭建自建房智慧消防监测系统,实现火灾隐患感知与火灾实时警报功能。

广东省每年的5月至9月是汛期,频繁的强降雨导致地面沉降和土壤软化问题频发,进一步威胁了老旧房屋的结构安全。“由于强降水渗透土层会软化地基,导致房屋整体或局部沉降,甚至引发墙体开裂、楼体倾斜等结构性破坏。与此同时,长期雨水冲刷可能掏空地下基础,导致房屋支撑力不足,严重时引发局部或整体坍塌。”邸博表示,系统会根据每个地方的气候特性和地质特征等方面调整监测方向和重点。

因此针对在极端天气条件下对自建房进行的动态监测,系统采用了贝叶斯推理与机器学习模型,并基于实验室积累的101栋建筑监测数据、历史降雨数据、地质条件及传感器实时数据,构建沉降-裂缝扩展关联模型,预测未来72小时内可能发生的结构风险。“这种智能化的风险预测模型相较于以往的简单统计方法,大大提高了预测的准确性和及时性。”李家叶介绍了模型的性能情况。

同时,团队会在房屋关键部位,如楼梁、承重墙布置六轴倾角传感器,实时监测倾斜角度、振动频率等参数,并埋设水位传感器,追踪地基土层含水量变化,结合降雨量数据预测沉降趋势。

石碣镇作为东莞市的重要工业镇,人口密集,自建房数量众多,部分自建房由于设计、施工及长期服役中的损伤累积,可能存在较大的安全隐患。今年2月,实验室调研组成员到石碣镇开展实地考察,其中重点到刘屋村振东公寓、仕博科技园区等区域进行深入考察。

调研组在石碣镇开展实地调研

在考察过程中,调研组发现当地自建房管理存在多个复杂棘手的难题:不同年代自建房结构隐患复杂难测;个别道路起伏、坍塌现象严重;九小场所违规住人情况难以及时处置;社区电动自行车违规充电问题难以管控等。邸博表示,刘屋村存在的这些自建房问题,其实在东莞不少镇街都有出现。团队希望能以刘屋村作为例子开展系统监测试点建设,采集更多的测量数据,也为后续更多自建房的系统监测提供参考。

围绕上述问题,团队结合刘屋村的实际情况,制定了严密的监测实施方案,并与石碣镇政府达成了合作意向:对全镇千余栋自建房和百余座企业厂房开展系统的智慧监测。其中将重点选取300栋老旧建筑群安装传感设备,开展防倒塌监测和智慧消防监测。

团队在试点建筑安装倾角传感器设备

针对这些安装传感设备的建筑群,系统建立了分级预警机制,根据风险等级(蓝色、黄色、橙色、红色)触发不同响应级别,并通过短信、微信公众号、社区广播等多种渠道通知居民和管理部门。“这种多层次的预警机制确保了信息传递的及时性和广泛性。”团队相信从监测—预警—应急处理形成闭环,能很好地提高系统的实用性。

而当出现异常数据后,系统会自动调用卫星遥感(InSAR技术)和无人机实时复核,确认风险范围后启动应急预案,尽快疏散居住人群或加固结构。因此,这种应急联动机制很好地提升了应对突发事件的能力。

相比传统检查房屋安全的方法,监测系统所使用的多类型传感器的体型小巧,安装方便安全,有效降低了后期的巡检和维修成本。“模块化设计与标准化接口支持快速复制至其他老旧城区和农村地区,降低了系统的布置成本,使其更具可推广性。”邸博认为系统的低成本推广优势,能帮助在各地形成可复制的“技防”模式。下一步团队还会拓展智慧监测技术在商业区、高层建筑等场景的应用,为全市基层安全治理提供“石碣样板”。

“监测系统的研发与应用,也为土木工程学科的教学实践与科研探索提供了丰富的实践场景。”团队希望通过将真实工程需求引入课堂与实验室,学生能够在理论学习的基础上,掌握结构监测、数据分析及智能算法开发等核心技能。“我们的学生团队还基于监测系统开发衍生应用,如开发了基于热成像的违规住人检测App,接下来也会运用到系统的实际监测工作中。”李家叶介绍道。

监测系统还助力教师团队在灾害预警、数字孪生等领域产出高质量科研成果。监测系统不仅成功申报了省住房城乡建设科技创新计划定向项目,实验室还依托系统数据,发表了30多篇关于城市生命线工程防灾减灾的SCI/EI论文。此外,系统还支撑了国家重点研发计划“城市大规模建筑群地震灾害风险智能感知系统”的课题研究,形成了可推广的解决方案。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/A24fmzyN8TNlZ13stopqXA